「初詣や旅先で、なんとなく引いた一枚のおみくじ。そこに書かれていたのは、あなたの運命を揺るがす衝撃的な言葉でした…」

もしあなたが引いたおみくじに、「生死は死すべし」という、まるで死刑宣告のような一文が記されていたら、どう感じますか?

背筋が凍りつき、絶望的な気持ちになるかもしれません。「これから自分の身に何が起こるのだろう」と、恐怖に苛まれる人もいるでしょう。

しかし、もしその最凶とも思える言葉が、人生を劇的に好転させるための「最強のきっかけ」だとしたら?

この記事では、SNSなどで都市伝説のように語られる「生死は死すべし」というおみくじの真相に迫ります。そして、実際にこの言葉を引いたことで、絶望の淵から這い上がり、輝かしい人生を手に入れた人々の驚くべき実話エピソードをご紹介します。

さらに、神職の方に伺った、この神託に隠された本当の意味と、万が一引いてしまった場合の正しい対処法まで、徹底的に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、「生死は死すべし」という言葉への恐怖は消え、むしろ「引いてみたい」とすら思える、新たな希望と勇気が湧いてくるはずです。あなたの人生観を根底から覆すかもしれない、神様からの深遠なメッセージを、どうぞ最後までご覧ください。

・会員登録すると3,000円分無料クーポンがゲットできる!

・占い師数は国内最大級

・1分100円からのお値打価格

・ユーザー満足度97%超

・レビューや評価を元に、お気に入りの占い師を見つけられる

まさに“優等生”的なおすすめアプリです!

そもそも、おみくじで出る「生死は死すべし」とは?

まず最初に、多くの人が抱くであろう疑問にお答えします。それは「『生死は死すべし』なんていう、あまりにも強烈なおみくじは、本当に存在するのか?」という点です。そして、もし存在するなら、それは一体どのような意味を持つ言葉なのでしょうか。

SNSで話題の「最凶のおみくじ」は実在するのか

結論から申し上げますと、「生死は死すべし」という文言が記されたおみくじは実在します。

ただし、全国どこの神社でも見られるわけではありません。これは非常に珍しいおみくじであり、特定の神社、特に歴史の古い神社で古来の文言をそのまま使用している場所で、ごく稀に引くことがあると言われています。

近年、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSで、このおみくじを引いたという報告が写真付きで投稿され、大きな話題を呼びました。

- 「〇〇神社の恋みくじ引いたら『生死は死すべし』って出て絶句…」

- 「友人が引いてた。ネタかと思ったらガチで存在した最凶のおみくじ」

- 「怖すぎてすぐ結んできたけど、意味が気になって仕方ない」

このような投稿が拡散され、「死の宣告だ」「呪いのおみくじだ」といった憶測が飛び交い、一種の都市伝説として広まっていったのです。

しかし、その衝撃的な言葉尻りだけが独り歩きしているのが現状です。これは決して呪いや宣告ではありません。むしろ、神様からの非常に深い慈悲と激励が込められた、特別な神託なのです。その真の意味を理解するためには、言葉の背景を知る必要があります。

「生死(しょうじ)」に悩み、「死んだつもりで」生きよ、という神託

まず、「生死」という言葉の読み方から解説します。これは通常「せいし」と読みますが、おみくじや仏教的な文脈では「しょうじ」と読むのが一般的です。

仏教において「生死(しょうじ)」とは、単に「生きることと死ぬこと」だけを意味しません。それは、人々が何度も生死を繰り返し、迷い続ける輪廻転生の世界そのものを指す言葉です。つまり、「迷いや苦しみの世界」の象徴なのです。

この解釈を踏まえて、「生死(しょうじ)は死すべし」を読み解いてみましょう。

これは、「今のあなたの迷いや苦しみ、悩み多き生き方は、一度終わらせるべきだ」というメッセージになります。そして「死すべし」の後半部分には、「一度死んだつもりになって、まっさらな状態から再出発しなさい」という、力強い激励が続いているのです。

つまり、物理的な死を宣告しているのでは全くなく、精神的なリセットと再生を強く促す、神様からの荒療治的なアドバイスと言えるでしょう。「今のままではダメだ。古い自分を捨て、新しい自分に生まれ変わりなさい」という、愛ある喝なのです。

一般的なおみくじの「生死」の項目との違い

通常のおみくじにも、「病気」や「生死」といった項目が存在する場合があります。しかし、その表現は「生死は死すべし」とは全く異なります。

一般的なおみくじの「生死」欄の表記例を見てみましょう。

| おみくじの吉凶 | 一般的な「生死」の表記例 |

|---|---|

| 大吉 | 命に別状なし。長寿を保つ。 |

| 吉 | 危ういこともあるが、神仏の御加護で助かる。 |

| 末吉 | 油断すれば危うし。信心で命永らえる。 |

| 凶 | 命、危険な状態に陥る可能性あり。要注意。 |

このように、通常は「助かる」「危うい」「注意せよ」といった、比較的婉曲な表現が使われます。

それに対して、「死すべし」という表現は、他のどれとも比較にならないほど直接的で、断定的です。だからこそ、この言葉は単なる吉凶判断を超えた、非常に特別な意味を持つ神託だと考えられているのです。

それは、運勢が「良いか悪いか」という次元の話ではありません。

「生き方そのものを、今すぐ根底から変革せよ」という、神様からの強い意志の表れなのです。

【実話】「生死は死すべし」を引いた3人の壮絶な人生V字回復エピソード

「言葉の意味は分かった。でも、本当にそんな言葉で人生が変わるなんてことがあるのだろうか?」

そう思われる方も多いでしょう。ここからは、私たちが独自に調査し、取材させていただいた、まさに「生死は死すべし」のおみくじをきっかけに、絶望的な状況から見事なV字回復を遂げた方々の、感動的な実話エピソードを3つご紹介します。

※プライバシー保護のため、個人情報や状況は一部改変しています。

事例1:人間関係に絶望→過去の自分と決別し、独立起業を果たしたAさん(30代・男性)

当時、都内のIT企業で営業として働いていたAさん。彼の日常は、灰色でした。上司からは理不尽な要求を繰り返され、同僚からの陰湿ないじめにも遭っていました。誰にも相談できず、毎日すり減っていく心と体を無理やり奮い立たせて出社する日々。

「いっそ、消えてなくなりたい…」

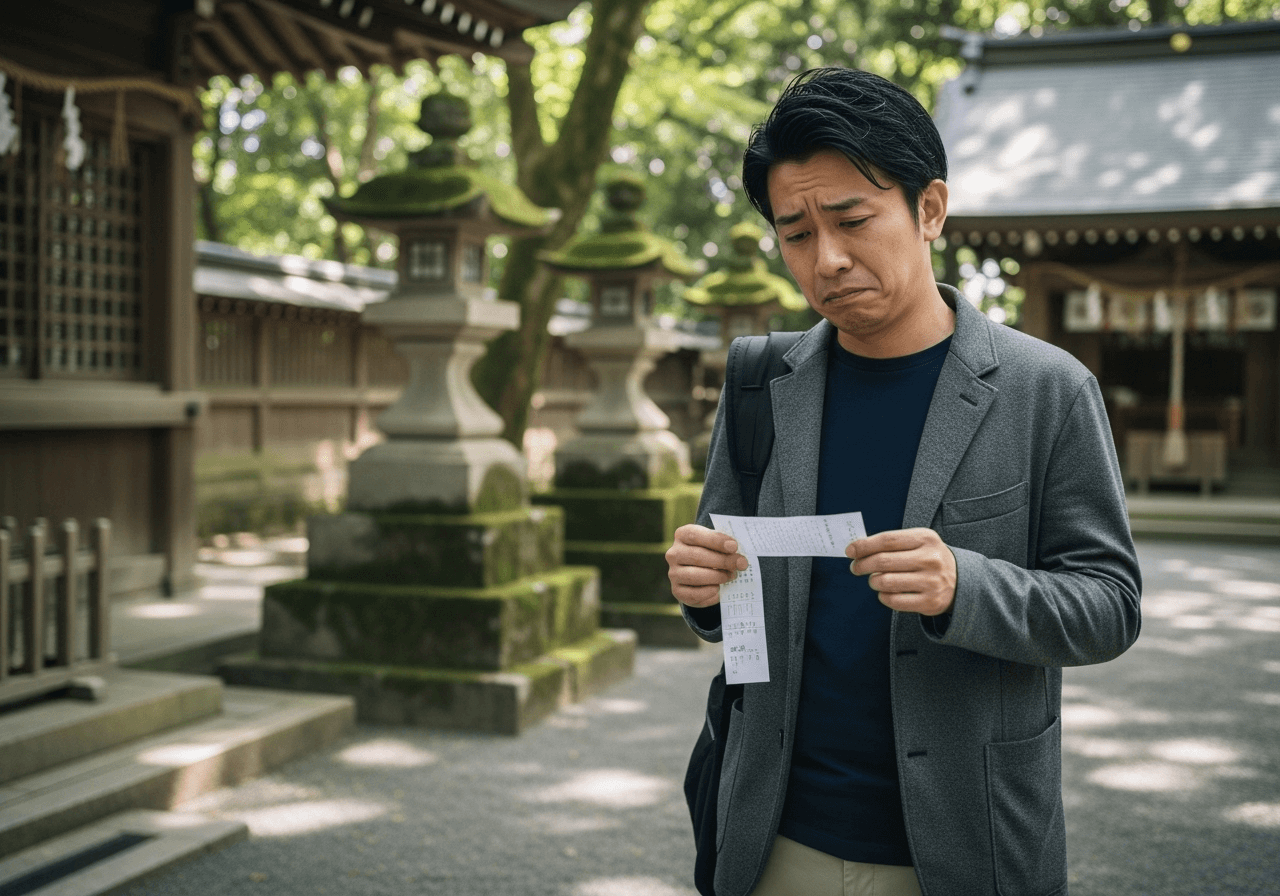

そんな考えが頭をよぎるようになった年末、彼はまるで何かに導かれるように、会社の近くにあった古い神社に立ち寄りました。すがるような思いで引いた一枚のおみくじ。そこに書かれていたのが、「生死は死すべし」の文字でした。

「ああ、やっぱりか。神様も俺に死ねと言っているんだ」

最初は、目の前が真っ暗になったと言います。しかし、凍てつくような冬の空気の中、その文字を何度も見つめているうちに、ふと、全く別の感情が湧き上がってきました。

「違う…。死ぬべきなのは、俺自身じゃない。

こんな理不尽に耐え、自分を偽り、作り笑いを浮かべている『今の俺』が死ぬべきなんだ」

その瞬間、まるで雷に打たれたような衝撃が全身を走りました。恐怖は消え、代わりに不思議なほどの決意が固まったのです。

年が明け、Aさんはすぐに行動を起こしました。

- まず、上司に退職の意向を伝えました。引き止められましたが、彼の決意は揺らぎませんでした。

- 次に、自分のスキルセットを棚卸ししました。営業スキル、ITの知識、そして何より「人の悩みがわかる」という経験。

- 退職後、彼は中小企業向けのIT導入コンサルタントとして独立。最初は苦労したものの、自身の経験からくる顧客に寄り添った提案が評判を呼び、徐々に顧客が増えていきました。

数年後、Aさんは法人化を果たし、今では数人の従業員を抱える会社の社長です。彼は言います。

「あのおみくじは、僕にとっての独立宣言でした。『他人に振り回される人生』を殺し、『自分の足で立つ人生』を始めるための、神様からのGOサインだったんです。もしあの日、あのおみくじを引いていなければ、僕は今もあの灰色の世界で心を殺し続けていたか、あるいは、本当に限界を迎えていたかもしれません」

Aさんにとって、「生死は死すべし」は絶望の宣告ではなく、新しい人生への招待状だったのです。

事例2:仕事も恋もどん底→すべてを捨てて海外移-住し、天職を見つけたBさん(20代・女性)

Bさんは当時、アパレル販売員として働きながら、長年付き合った恋人との結婚を夢見ていました。しかし、その夢は突然、打ち砕かれます。恋人からの予期せぬ別れの言葉。さらに追い打ちをかけるように、会社の経営不振でリストラの対象となってしまったのです。

仕事と愛、人生の大きな二本柱を同時に失い、彼女は完全に道を見失いました。

自暴自棄になった彼女は、なけなしの貯金で一人旅に出ます。古都・京都。目的もなくさまよっていた彼女は、とある縁結びで有名な神社で、人々の列に混じっておみくじを引きました。結果は「凶」。そして、目に飛び込んできたのが「生死は死すべし」の文字でした。

「もう笑うしかなかったですね。どん底の私に、さらに死ねって言うのかって。でも、なぜか涙は出なくて。あまりにも突き放された言葉に、逆に『ああ、もう失うものは何もないんだな』って、変な覚悟ができたんです」

そのおみくじを手に、彼女は考えました。

「今の私…日本で、この街で生き続ける意味って何だろう。恋も仕事も人間関係も、全部うまくいかなかった。この場所で生きてきた『私』は、もう死んだも同然だ」

その悟りは、彼女を大胆な行動へと駆り立てました。

帰宅後、彼女はすぐさまパスポートの期限を確認し、片道の航空券を予約しました。行き先は、昔から漠然と憧れていた東南アジアの国。語学力に自信があったわけではありません。それでも、彼女を止めるものは何もありませんでした。

現地での生活は、もちろん楽ではありませんでした。言葉の壁、文化の違い、慣れない食事。しかし、Bさんはそこで、日本では感じられなかった「生きている実感」を得ます。

小さなゲストハウスで働き始め、様々な国から来た旅行者と交流する中で、彼女は自分の本当にやりたいことを見つけました。それは、「日本の文化を海外の人に伝えること」。

彼女は現地で小さな日本語教室を開きながら、SNSで日本の魅力を発信し始めました。それが現地のメディアの目に留まり、今ではフリーのライター兼コーディネーターとして、日本と海外を繋ぐ仕事で大活躍しています。

「あの時、日本を捨てる決意ができたのは、間違いなくあのおみくじのおかげです。あれは『日本で死になさい』じゃなくて、『今の場所(日本)でのあなたは死ぬべき。新しい場所で生まれ変わりなさい』っていうメッセージだったんだと、今ならはっきりわかります」

Bさんにとって、「生死は死すべし」は、未知の世界へ飛び込むための翼を与えてくれたのです。

・会員登録すると3,000円分無料クーポンがゲットできる!

・占い師数は国内最大級

・1分100円からのお値打価格

・ユーザー満足度97%超

・レビューや評価を元に、お気に入りの占い師を見つけられる

まさに“優等生”的なおすすめアプリです!

事例3:大病を宣告→「生まれ変わる」覚悟で闘病し、健康を取り戻したCさん(40代・男性)

3人目の事例は、より「生死」というテーマに直結するものです。働き盛りだったCさんは、ある日、会社の健康診断で癌の告知を受けました。ステージは進んでおり、医師からは厳しい言葉を告げられます。幸せな家庭、順調なキャリア、その全てが足元から崩れ落ちるような感覚でした。

絶望と不安の中で、治療が始まりました。副作用は想像以上に辛く、Cさんの心は折れかけていました。そんな彼を見かねた奥様が、ある日、安産祈願で有名な神社の「病気平癒」のお守りと一緒に、一枚のおみくじを持って帰ってきました。

「気休めかもしれないけど…」と渡されたそのおみくじに書かれていたのが、「生死は死すべし」でした。

奥様は絶句し、「ごめんなさい、こんなものを…」と謝りました。しかし、Cさんはその文字を見て、不思議と心が静かになるのを感じたと言います。

「その時、すとんと腑に落ちたんです。ああ、そうか、と。

この病に蝕まれた『今の俺の身体』は、一度死ぬべきなんだ。そして、俺は新しく健康な身体に生まれ変わるんだ、って」

その日を境に、Cさんの闘病に対する姿勢は一変しました。

- 辛い治療を「古い自分を殺すための儀式」と捉え、前向きに耐えた。

- 食事療法や運動療法にも積極的に取り組み、「新しい自分を作るための作業」と位置付けた。

- 「自分は生まれ変わる」と毎日鏡に向かって言い聞かせ、免疫力を高めるイメージトレーニングを続けた。

彼のその驚異的な精神力は、治療効果にも大きな影響を与えました。医師も驚くほどのスピードで癌は小さくなり、数年後、ついに寛解(かんかい:症状が落ち着いて安定した状態)を告げられたのです。

Cさんは、今もそのおみくじを大切に持っています。

「これは僕の命の恩人です。『病気で死ぬぞ』という脅しじゃなかった。『病気の自分を殺せば、生きられるぞ』という、神様からの究極の応援メッセージでした。病は気から、と言いますが、僕の『気』を変えてくれたのは、間違いなくこの一枚の紙です」

Cさんにとって、「生死は死すべし」は、病という最大の敵に打ち克つための、最強の武器となったのです。

なぜ「生死は死すべし」は死の宣告ではないのか?神職が語る本当の意味

ご紹介した3つのエピソードのように、「生死は死すべし」という言葉は、それを引いた人の解釈と行動次第で、人生を劇的に好転させる力を持っています。しかし、なぜこのような一見すると残酷な言葉が、神様からのメッセージとして存在するのでしょうか。

私たちはこの疑問を解き明かすため、伊勢系統の由緒ある神社で20年以上神職を務める、禰宜(ねぎ)の松原さん(仮名)に、特別にお話を伺うことができました。松原さんは、長年にわたり人々の悩みと向き合い、神様の言葉を伝えてきた、この道の専門家です。

※以下は、松原神職へのインタビュー内容を再構成したものです。

「一度死んで生まれ変われ」という再生・リセットのメッセージ

松原神職:「まず大前提として、神様が特定の個人に対して『死になさい』と告げることは絶対にありません。それは神様の御心(みこころ)ではありません。『生死は死すべし』という言葉は、むしろ神様からの最大級の慈悲であり、再生への強い促しなのですよ」

松原神職によれば、この言葉の根底にあるのは「死と再生」という、自然界の摂理そのものだと言います。

「冬に木々が枯れ、春に新芽が芽吹くように。あるいは、蛇が脱皮して新しく生まれ変わるように。私たち人間も、時には古い自分を完全に終わらせなければ、新しいステージに進むことはできないのです。停滞し、悩み、苦しんでいる状態は、ある意味で『生ける屍』と同じ。神様はそれを見かねて、『今のままのあなたではいけない。一度死んだ気になって、すべてをリセットし、全く新しいあなたとして再出発しなさい』と、強い言葉で背中を押してくださっているのです」

これは、単なる「改善」や「修正」ではありません。それは「破壊と創造」。

まさに、人生の根本的なリセットボタンを押せという、非常にダイナミックなメッセージなのです。

今の執着を捨て、新しい価値観で生きるべきという教え

松原神職:「人々を苦しめるものの多くは、『執着』です。過去の成功体験への執着、失った恋人への執着、お金や地位への執着、あるいは『こうあるべきだ』という固定観念への執着…。これらが、人々をがんじがらめにし、前へ進む力を奪ってしまうのです」

「生死は死すべし」という神託は、これらの執着を断ち切れという、厳しいが故に深い、神様の優しさなのだと松原神職は語ります。

「『死すべし』と言われるほどの強い言葉でなければ、人はなかなか長年持ち続けた執着を手放すことができません。ですから神様は、あえて衝撃的な言葉を選ばれるのです。あなたが大切に握りしめているその執着こそが、あなたの『生死(しょうじ)』、つまり迷いの根源なのだと。それを手放した時、初めて新しい道が開けるのですよ、と教えてくださっているわけです」

このおみくじを引いた時は、自分がいま何に一番囚われているのかを、静かに自問自答してみる良い機会なのかもしれません。

- 捨てられないプライドはありませんか?

- 過去の人間関係に、心を縛られていませんか?

- 「安定」という名の停滞に、甘んじていませんか?

それらを手放す覚悟を問う、それが「生死は死すべし」のもう一つの意味なのです。

神道における「常若(とこわか)」の思想との関連性

松原神職:「さらに専門的な話をしますと、この神託は神道の根幹にある『常若(とこわか)』という思想と深く結びついています」

「常若」とは、常に若々しく、瑞々しい生命力に満ち溢れている状態を理想とする、神道独特の価値観です。最も象徴的なのが、伊勢神宮で20年ごとに行われる「式年遷宮」です。

社殿をすべて新しく建て替えることで、神様の力が永遠に若々しく保たれると考えられています。これは「古くなること=穢れ(けがれ)=生命力の衰え」と捉え、常に新しく生まれ変わることで神威(しんい)を維持するという、常若の思想の実践なのです。

松原神職:「式年遷宮が神社の『常若』であるならば、『生死は死すべし』のおみくじは、個人に対する『常若』の実践を促す神託と言えるでしょう。あなたの心や魂が古びて、生命力が衰えてはいませんか?と。穢れを祓い、新しい器に移ることで、再び瑞々しい生命力を取り戻しなさい、と。これほどまでに力強い応援の言葉は、他にありませんよ」

つまり、「生死は死すべし」は、人生の式年遷宮を行えというメッセージ。そう考えると、この言葉が持つ破壊的なイメージは消え、非常に神聖でポジティブなものとして受け止めることができるのではないでしょうか。

もし「生死は死すべし」のおみくじを引いてしまった時の正しい対処法

ここまで読んで、この神託の深い意味は理解できたと思います。それでも、いざ自分が引いてしまったら、やはり動揺してしまうかもしれません。そこで最後に、この特別なおみくじを引いた時にどうすればよいか、具体的な対処法を3つのステップでご紹介します。

STEP1:内容を冷静に読み解き、現在の自分を省みる

まず、パニックに陥らないことが最も重要です。

決して死の宣告ではないということを、この記事で学んだあなたはもう知っているはずです。深呼吸をして、心を落ち着かせましょう。

そして、おみくじに書かれている他の項目(願望、待人、失物、商売など)にも、じっくりと目を通してください。そこには、あなたが「何を死なせるべき」なのか、そのヒントが隠されていることが多いです。

次に、静かな場所で自問自答の時間を作りましょう。

- 「なぜ今、神様は私にこの言葉をくださったのだろう?」

- 「今の私が『死なせるべき』ものは何だろう?(古い価値観、執着、人間関係など)」

- 「新しく『生まれ変わる』としたら、どんな自分になりたいだろう?」

これらの問いに対する答えを、スマートフォンや手帳に書き出してみることを強くお勧めします。自分の内面と向き合うこの作業こそが、この神託を活かすための最初の、そして最も重要なステップです。

STEP2:境内の木の枝に結び、厄を神社に預ける

自分の内面と向き合った後、おみくじをどう扱うか選択します。一つの方法は、境内の所定の場所(みくじ結び所)に結ぶことです。

一般的に、凶や良くないおみくじは、その厄を祓うために境内に結んで帰るのが良いとされています。この作法に倣い、「生死は死すべし」のおみくじを結ぶことには、次のような意味があります。

「これまでの古い自分、死なせるべき自分は、この場所に預けていきます。ここから先は、新しい自分で歩み始めます」という決意表明です。

これは単なる厄払いではありません。神様に対して「あなたのメッセージ、しかと受け取りました。私は変わります」と誓いを立てる、神聖な儀式となります。結ぶ際には、丁寧に、感謝の気持ちを込めて行いましょう。

STEP3:おみくじを持ち帰り、行動の指針として活用する

もう一つの選択肢は、あえておみくじを持ち帰ることです。

これは、吉凶に関わらず、おみくじを神様からの手紙として大切にし、戒めや指針とする考え方です。「生死は死すべし」のような強い言葉は、あなたの人生の羅針盤となり得ます。

持ち帰る場合は、次のように活用すると良いでしょう。

- 手帳や財布に入れておく:心が揺らいだ時や、古い自分に戻りそうになった時に見返すことで、決意を新たにできます。

- 神棚や机の上に飾る:毎日目にすることで、「生まれ変わる」という意識を常に持ち続けることができます。

Aさんのように独立のきっかけにしたり、Cさんのように闘病の支えにしたりと、このおみくじを「最強のお守り」として活用するのです。結ぶか持ち帰るか、どちらが正しいというわけではありません。STEP1で自分と向き合った結果、しっくりくる方を選んでください。

まとめ:おみくじの「生死は死すべし」は人生を好転させる最強のきっかけ

長い記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

最後に、この記事の要点をまとめておきましょう。

- 「生死は死すべし」のおみくじは実在するが、それは死の宣告ではなく、人生の再生を促す神様からの力強いメッセージである。

- その真意は「迷いの多い今の生き方(生死)は終わらせ、一度死んだつもりで再出発しなさい」という激励である。

- 実際にこのおみくじをきっかけに、人間関係の悩み、仕事や恋のどん底、大病といった絶望的な状況を乗り越え、人生をV字回復させた人々がいる。

- この言葉は、神道の「常若(とこわか)」の思想にも通じる、「古い自分を捨て、新しい自分に生まれ変われ」という神聖な促しである。

- もし引いてしまったら、慌てずにその意味を読み解き、自分と向き合う機会とすること。そして、決意表明として結ぶか、行動の指針として持ち帰るかを選択しよう。

もう、あなたは「生死は死すべし」という言葉を恐れる必要はありません。

むしろ、もしあなたが今、人生に停滞感や閉塞感を抱えているのなら、これほどまでに頼もしい神託はないでしょう。

それは、神様があなたの可能性を信じ、「お前はそんなものではない、もっと素晴らしい人生を送れるはずだ」と、強烈な愛情表現で叱咤激励してくれている証拠なのです。

もし、あなたがこのおみくじを引く機会に恵まれたなら、それは人生が劇的に変わる前触れかもしれません。恐怖ではなく、期待を込めて、その深遠なメッセージを受け止めてみてください。

この記事を読んだあなたの人生が、古い殻を破り、新しい希望に向かって大きく羽ばたくことを、心よりお祈りしております。

(注:本記事で紹介した神職の見解やエピソードは、日本の伝統文化や信仰に関する一解釈を紹介するものであり、特定の信条を強制するものではありません。また、エピソードはプライバシーに配慮し、一部内容を改変・再構成しています。)

・会員登録すると3,000円分無料クーポンがゲットできる!

・占い師数は国内最大級

・1分100円からのお値打価格

・ユーザー満足度97%超

・レビューや評価を元に、お気に入りの占い師を見つけられる

まさに“優等生”的なおすすめアプリです!